2024/09/19 22:58

少し前のことになりますが、

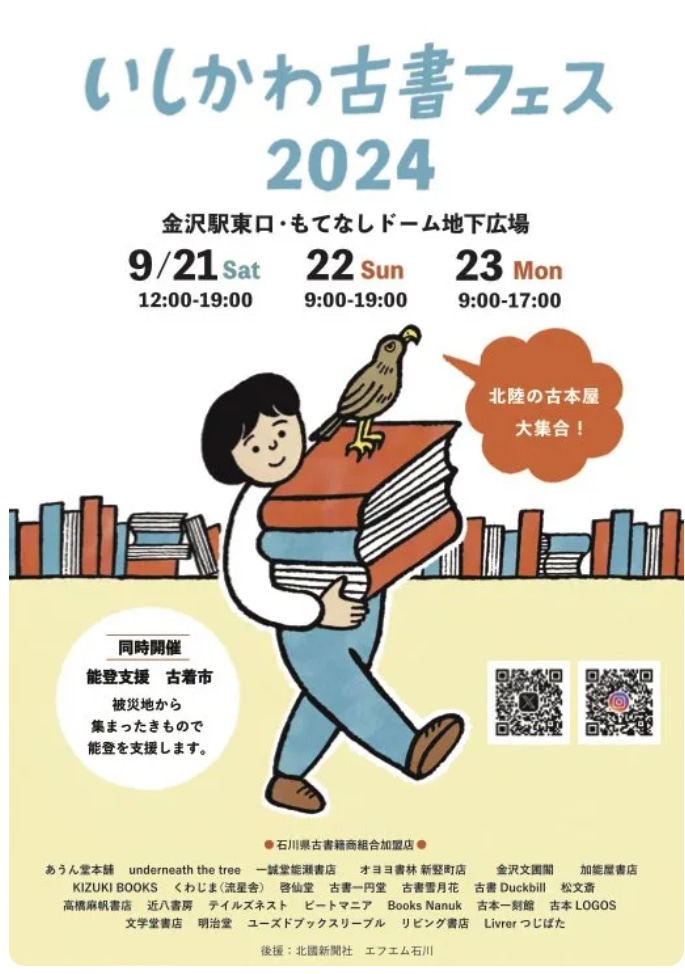

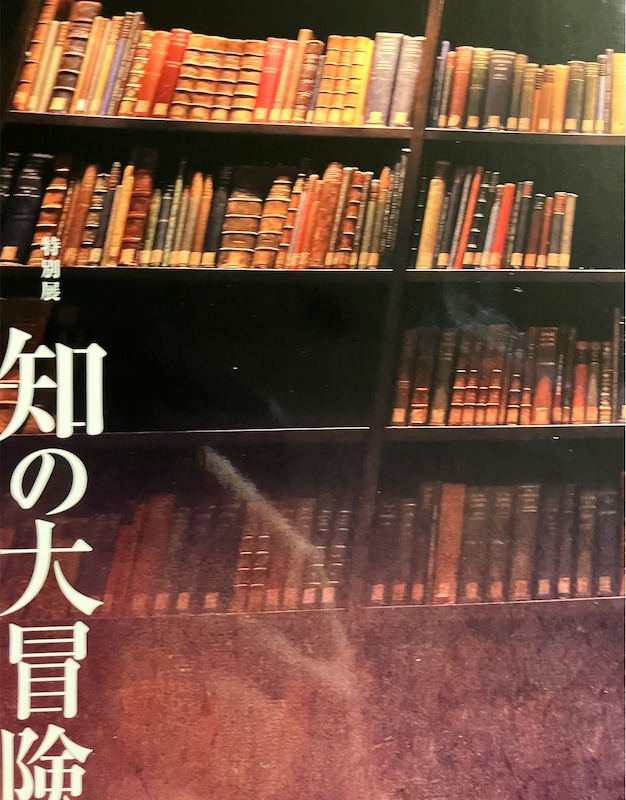

石川県立歴史博物館で開催されていた「知の大冒険〜東洋文庫 名品の煌めき」を見に行きました。

古書にかかわる人間にはお馴染みの本が並んでおり、以前お取り扱いした図譜や古地図もあったり、楽しく鑑賞しました。

古本屋をしていると、展覧会に陳列されている印刷物が身近なものだと嬉しい気持ちになることがあります。

精神状態の悪い時は、現在の市場価格ばかり考えてしまうこともありますが...

いずれ取り扱いたいなという本や図譜も示唆してもらえて、大いに勉強になりました。

とりわけ最終章は興味深いものでした。

内容は、水損資料の修復についてと、岩崎家の製本道具の展示です。

また、中田邦造についてもパネルがありました。

製本のテーマについて考えたことが少し...

岩崎久彌が購入した洋書に「未製本」のものが多数あったとのことです。その記述は私には多いに気になるものです。というのも、

そもそも19世紀半ば以前の洋書は「未製本」が当たり前ですので、

岩崎家でどのように製本をしていたのか、あるいは製本屋さんに発注していたのか、詳細を知りたいと思いました。

さらに気になるのは、図録112ページ(94番)のキリシタン版『聖教精華』(マニュエル・バレト編 慶長15年、長崎刊)です。

装幀の写真の掲載があるのですが、革装のルリユール本と見えるのです...

(製本仕立てほやほやのような...かなり状態良く見えます...平の前景に孔雀、背後に小さな御堂、右手に草花と蝶々、左に樹木と思しきものがあしらわれています。)

この展示物は、石川会場にはなかったように記憶しています(あるいは装幀が展示されていなかったため見逃したのかもしれません)。

ただ、もし展示されていたとしたら、キリシタン版を見逃すなんて、残念すぎるのですが...

そもそも、図録に装幀の写真を掲載してあるということは、何らかの意図があるはずです。

ところで、

写真は図録の表紙ですが、最近こういう本の背表紙風景を良くみます。人気なのでしょうか。

以前コラムで本棚の背表紙の重要性について書いてみたことがありますが、今の世の中に溢れる背表紙の壁にゲンナリすることもしばしばなのが正直なところです。

紙の本ってそんなに危機的な状況ですか?

紙の本が倉庫に溢れて困っている私ども古書業者には理解しがたいかもしれません。いくら値下げをしても売れない本もたくさんです。

美術館に展示された途端騒がれることも多いですが、意外と、もともと身近にあったりするのが紙の本かもしれません。

洋服を買うお金で良い本が買えます...本を手に取ってみませんか?いっときのデコレーションで使い捨てされるなら寂しいですが...

稀少なものでなければ、古い洋書もそんなに珍しいものではありません...日本はもう100年?150年?(もっと?)ほども洋書を受容しています。私たちの身近にある本が洋装本(和本ではなく洋書風の作り)になっていることからも、洋装本と日本人の距離は今や和本よりも近いのです...

などと、

年寄りじみたことをぶつぶつ考えながら、

数日前から香林坊東急スクエア1階のヴィンテージマーケットの弊店本棚スペースを増やしました。

まだまだ棚は未熟な状態ですが、頑張って補充していく予定ですので、

ぜひ、のぞいてみてください。

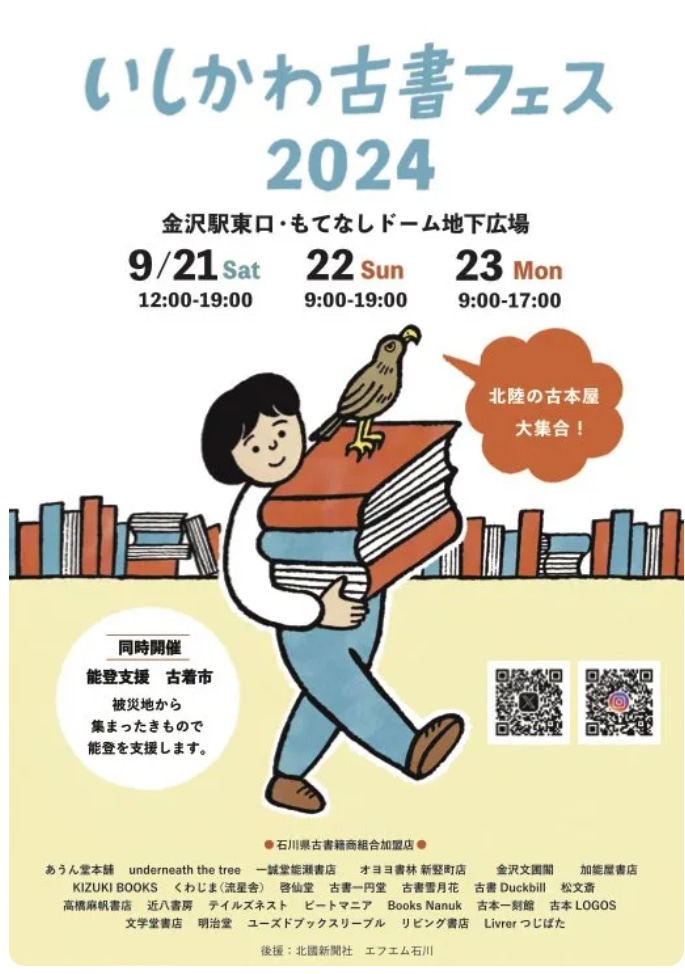

今週末9/21-22は、いしかわ古書フェスに出店いたします。

(古書フェス開催は連休全体の三日間ですが、弊店は土日のみの出店です。)